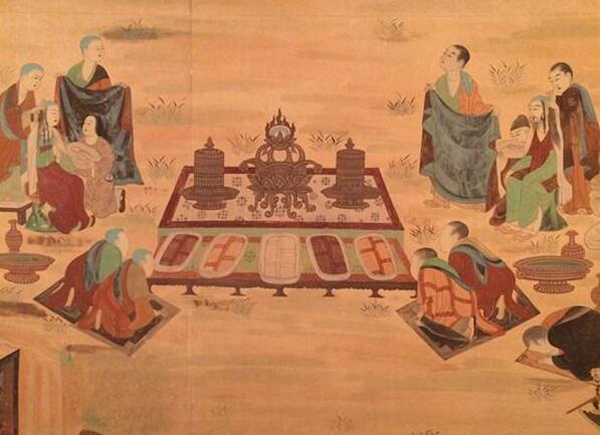

很多人都认为古人在祭祀前的斋戒就是不吃肉类食物,但其实这个理解只是片面的。在《礼记·祭义》中曾提到过,斋戒者在祭祀前,首先要做到的就是虔诚肃静,要在屋内思念被祭者的音容笑貌,其次才是吃素食表心诚。现在的人们通常会把斋戒理解为吃素,其实这是是不对的。

斋戒者在祭祀前都要做什么?

《礼记·祭义》提到:“致齐于内,散齐于外;齐之日,思其居处,思其笑语,思其志意,思其所乐,思其所嗜。”是说斋戒者在祭祀前,要从内心到表现都虔诚肃敬。在室中思念被祭者的音容笑貌,这样的话,《礼记·郊特牲》认为就能“必见其所祭者”。

那如何体现出祭祀者的斋呢?对于《礼记·祭义》的“致齐于内,散齐于外。”东汉经学家郑玄注释为“散齐,七日不御不乐不吊耳。”也就是七天之内不近女色,不听音乐,不去吊丧探病。明朝人朱升等奉敕所撰《斋戒文》时,对斋戒的行为规则作出了规范:“戒者禁止其外,斋者整齐其内。沐浴更衣,出居外舍(即到专门的斋戒住宿场所居住),不饮酒,不茹荤,不问疾,不吊丧,不听音乐,不理刑名,此则戒也。严畏谨慎,苟有所思,即思所祭之神,如在其上,如在其左右,精白一诚,无须臾间,此则斋也。”

或许有细心人看到了其中有“不茹荤”三字,疑惑我为什么在开头说现代人认为古代“斋”不食肉是错误的。其实,“荤”在现代意义主要指肉类,通常与代表鱼类海鲜的“腥”字连在一起用,古代却不是这样的意思。古代祭祀斋戒中的不吃荤,并非吃素食、忌肉食的意思,而是指不吃葱蒜韭姜等有刺激气味的菜。不吃它们,不是因为这些菜本身有什么不好,而是在于防止祭祀者在祭祀或会客时口里发出难闻的气味,造成对神灵、祖先或宾客的不尊敬。

为何现代人会误解斋戒的含义?

现代人之所以会错误理解古代“斋戒”的涵义,主要是因为我国佛教徒多将素食习称为“吃斋”、“持斋”。其实早在释迦牟尼佛在印度传法的时候,没有规定不准吃肉,只是规定不准喝酒和吃葱、蒜、姜之类。

因此,在佛教传入中国之初,中国佛教徒并没有不吃肉的戒律,可以自由选择吃素或吃肉。如今的南传佛教(指盛行于斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝及我国云南省傣族地区等的佛教)出家人可以肉食,藏传佛教也一向不忌肉食,日本佛教界现在也已开放肉食。

为何在中国和尚不能吃肉?

这与南朝的梁武帝萧衍可是大有关系。公元520年五月,萧衍写出《断酒肉文》,他根据《大般涅槃经》要求佛教僧侣全面禁止肉食,当时就有部分僧尼对此持有疑义,称“律中无断肉及忏悔食肉之法”(《大正藏经》第五十二卷)。

但萧衍认为“若食肉者,即有杀分,于不杀戒即成有缺”,而不杀戒为佛教根本重戒,持守此戒即必须断除肉食,这是佛陀所制出家戒律中本有之义。其实,关键不在于萧衍的论据有多么充分,而在于萧衍是皇帝!皇帝说要和尚不吃肉,和尚就必须不吃肉,否则,恐怕连饭也吃不到了。于是,《断酒肉文》的颁布使得“斋戒”(素食)成为此后中国汉族佛教徒必须遵守的一种戒律。

谈到此处,我们应该大致明白,无论是儒家经典还是佛教经典,对“斋戒”的一致认识就是静心、敬畏地行事,与是否吃肉没有多大关系。