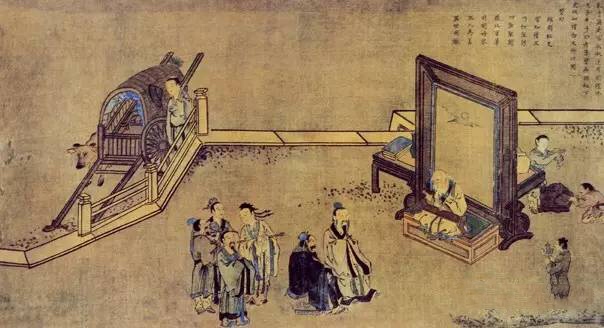

《孔子圣迹》-《问礼老聃》明代

孔子是整个中国传统文化最重要的奠基者,在其博大精深的思想之中,关于琴道、琴学的思想虽然记载下来的不是很多,但却都是经典。无论是他关于琴道的理解,还是他亲身习琴、作曲的故事,都是中国琴学理论中重要的资源。

孔子倡导和光大了儒家的礼乐文化,他自己一生酷爱音乐,他从师襄学琴的故事,由得其数到得其意、得其人、得其类的过程,成为琴史上千古流芳的典范。

《淮南子·主术训》所说“夫荣启期一弹,而孔子三日乐,感于和”、“乐听其音则知其俗,见其俗则知其化。孔子学鼓琴于师襄,而谕文王之志,见微以知明矣”,明确说明了孔子妙通于乐理琴道。

“志于道,据于德,依于仁,游于艺”(《论语·述而》)是孔子的人生理想与准则,“兴于诗,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》)可以说是君子实现这种人生理想境界的必由之路。

基于这样的主张,孔子一生酷爱礼、乐、诗、书,制成《六经》,不仅以其来成就自己的人生,还以其教育弟子,同时,还希望能够得到君王的理解以其来化育百姓,由此达到一个理想的社会。

『幽兰当为王者而香』

《猗兰操》是孔子所创琴歌(孔子所创琴曲大多为琴歌)中最著名的,它是孔子胸怀与情操的表现,故千古流传,为文人士大夫所钟爱。

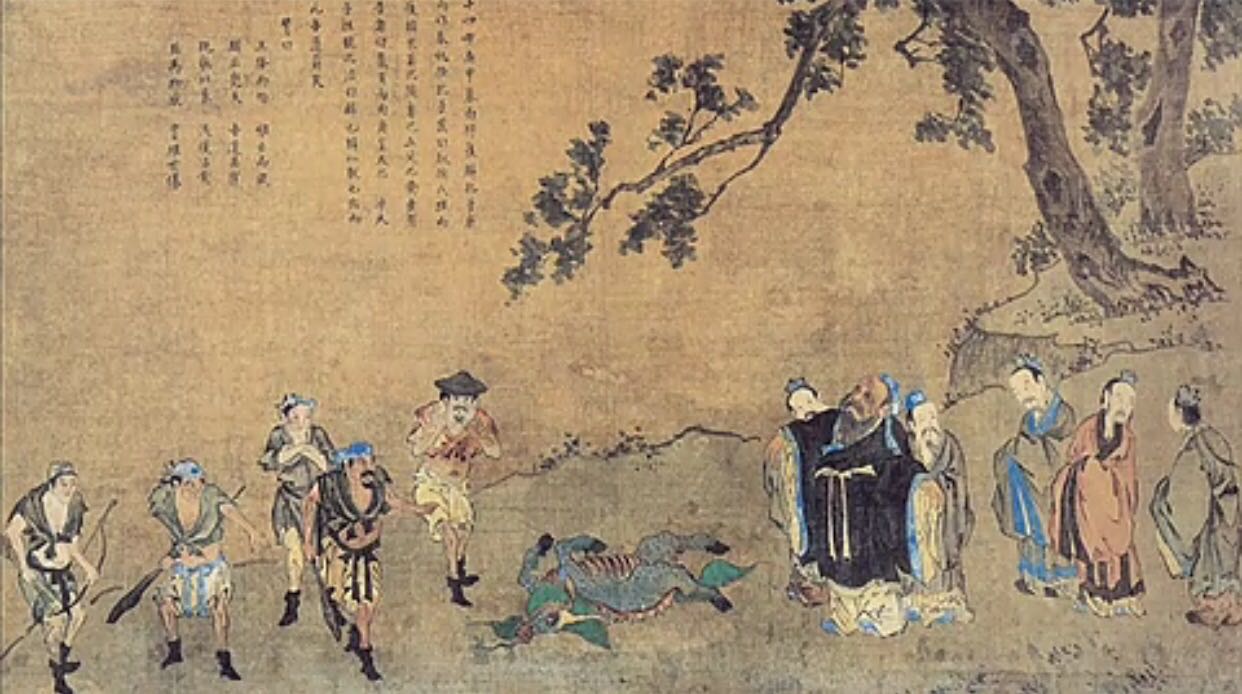

怀有高远志向和满腔抱负的孔子,晚年率弟子周游列国十四载,却始终未遇伯乐之君。即使是被困在陈、蔡两国,在荒山野岭中绝粮断食之时,他仍然讲诵弦歌不衰。到了垂暮之年,孔子仍是孜孜不倦,深究琴理。

自卫返鲁途中,在山谷里看见兰花和杂草生在一起,就好像乱世中的君子,空有美好的品德和才干,却生不适逢时,心中感叹,停车取琴,奏唱《猗兰操》。所以,这一“操”,可以说是孔子多年心绪的表现,也是整个封建时代那些郁郁不得志的知识分子借以抒怀的心曲。

『晚年读易韦编三绝』

孔子读易的故事有两个方面可以帮助我们理解这首琴曲:一方面,是孔子解易的思想;另一方面,是孔子研易的精神。

孔子之所以晚年喜易,是因为《周易》中所包蕴的丰富思想与他一生奔波努力所体会到的经验是不谋而合的。所以,此曲的闲静中也隐含着一种对理想政体和贤德君王的思念与向往。

琴曲《韦编三绝》仅见于清乾隆三年(1738)所刻佚名明初抄本《琴书千古》,历代刊传琴谱中无是曲。《孔子读易》今天成为琴曲之珍品,全曲分为4段(顾梅羹《琴学备要》刊载张孔山传谱,凡6段),“乾坤定位”、“阴阳错综”、“刚柔相济”、“天人合一”,琴音飘然洒脱,体现了虚无缥缈、人与自然融为一体的道家思想。

『孔圣经《大学章句》』

流传至今的琴曲《大学章句》,又名《孔圣经》,顾名思义,是把《大学》当作孔子(孔圣人)所作的经典加以歌颂的。

此曲之所以重要,是因为在后人看来,它是孔子为后人修身养性所立下的万世之本,鼓操此曲可以从琴曲内容与琴曲艺术两个方面使人的修养得到滋养与提升。

它是以乐曲的方式来帮助人们对《大学》的内容进行更深入的理解和体验,把孔子的胸怀与思想以更富于感染力的方式传授给后人。

太古遗音,化声为琴,在孔子的儒家哲学中体味琴境,感受七弦琴的智慧!