中国的建筑同那五千年的中华文明一样,有着悠久的历史。历朝历代,王朝更替,都城迁移,经历无数的人间沧桑与物是人非。

正所谓,楼以文传,文以楼显。第一期建筑与诗歌中,文文写过三大名楼,中国风||诗词里的那些中国古建筑,你知道几样?今天和文文一起,看看还有哪些著名的建筑,隐没在诗词歌赋中,让人们怀念,让人们吟咏呢?

河中府鹳雀楼

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

——唐·王之涣《登鹳雀楼》

鹳雀楼,又名鹳鹊楼,因时有鹳雀栖其上而得名,位于山西省永济市蒲州古城西面的黄河东岸。始建于北周 ,由于楼体壮观,结构奇巧,加之周围风景秀丽,唐宋之际文人学士登楼赏景留下许多不朽诗篇,以王之涣《登鹳雀楼》最富盛名。

杜甫草堂忆诗圣

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,

风雨不动安如山。

——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》

成都杜甫草堂博物馆位于四川省成都市,是中国唐代大诗人杜甫流寓成都时的故居。杜甫先后在此居住近四年,创作诗歌240余首。唐末诗人韦庄寻得草堂遗址,重结茅屋,使之得以保存,宋元明清历代都有修葺扩建。

美丽的楼兰

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

——唐·王昌龄《从军行·四》

楼兰属西域三十六国之一,与敦煌邻接,公元前后与汉朝关系密切。据《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》记载,早在2世纪以前,楼兰就是西域一个著名的“城廓之国”。它东通敦煌,西北到焉耆、尉犁,西南到若羌、且末。著名的古代“丝绸之路”的南、北两道从楼兰分道。

潇洒的白帝城

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

——唐·李白《早发白帝城》

白帝城位于重庆奉节,它背倚高峡,前临长江,气势十分雄伟,为西汉末年公孙述所建。历尽沧桑,如今城墙遗迹仍清晰可见,气势不减当年。

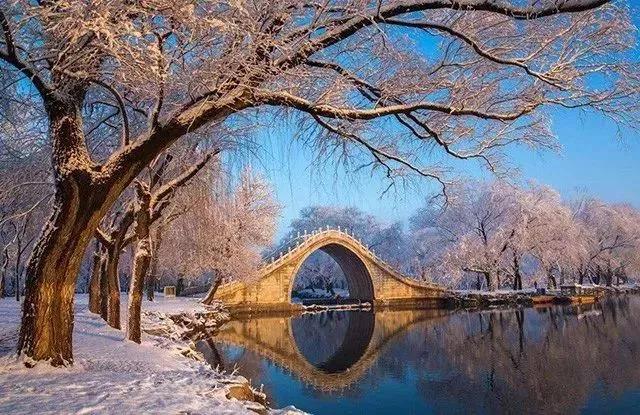

二十四桥明月夜

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?

——唐·杜牧《寄扬州韩绰判官》

二十四桥是一座非常别致的桥,它位于自古被称为“桥乡”的扬州。桥为单孔拱桥,汉白玉栏杆,长24米,宽2.4米,栏柱24根,台级24层,处处都与“二十四”对应。远看如玉带飘逸,似霓虹卧波。

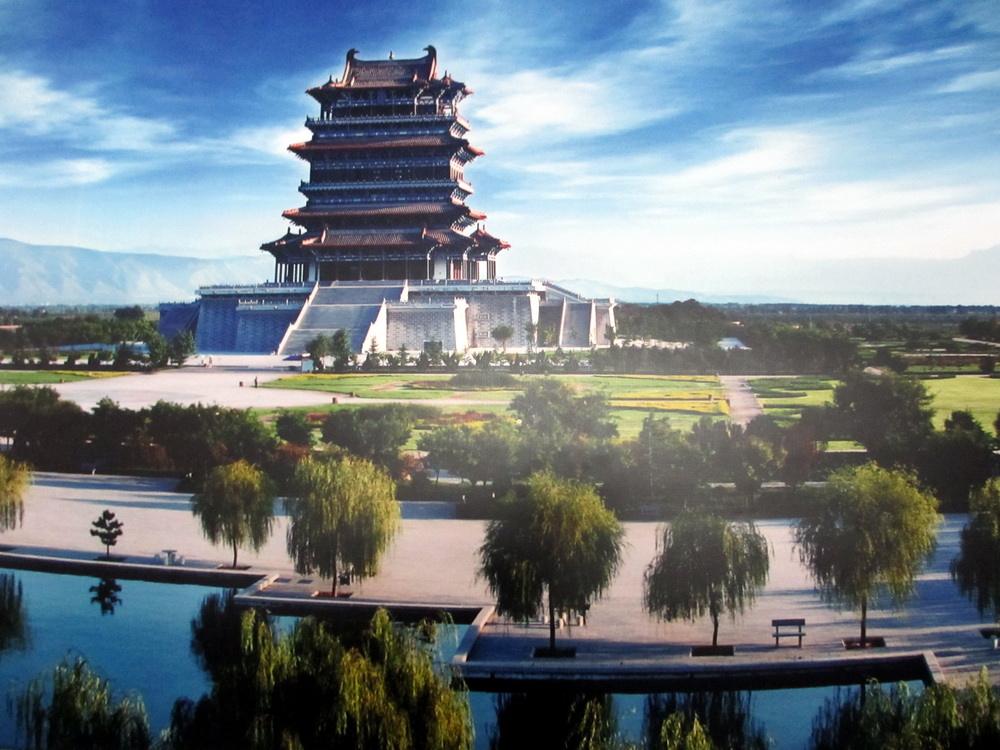

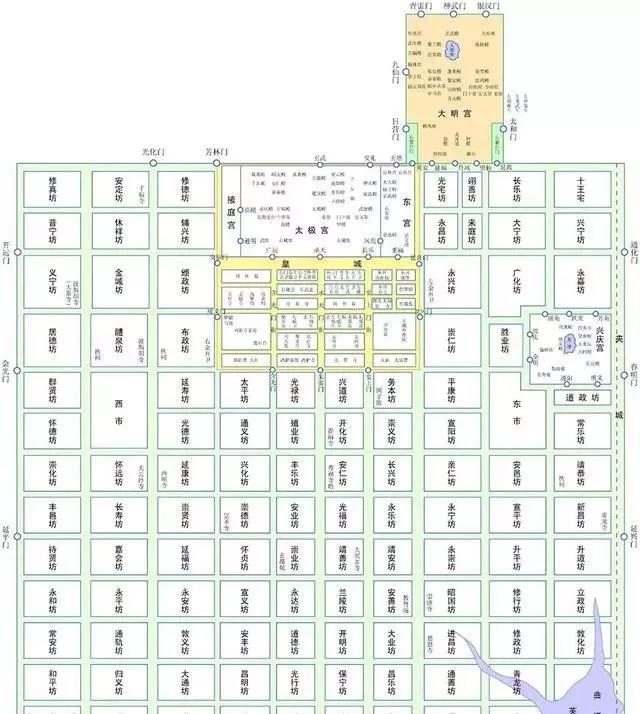

史上第一城长安

长安一片月,万户捣衣声。

——唐.李白《子夜吴歌.秋歌》

长安即今日西安,从建筑角度来看,唐长安城是按照中国传统规划思想和建筑风格建设起来的城市。按中轴对称布局,由外郭城、宫城和皇城组成。城内街道纵横交错,划分出110座里坊。此外还有东市、西市等大型工商业区和芙蓉园等人工园林。城市总体规划整齐,布局严整,堪称中国古代都城的典范,显示出古代中国民居建筑规划设计的高超水平。

唐长安城是历史上第一座被称为“京”的都城,也是历史上第一座真正意义上的城市,有着7000多年文明史,3100多年建城史和1200多年的建都史(还不计陪都),作为中国首都和政治、经济、文化中心长达一千多年。

阳关三叠

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

——唐·王维《送元二使安西》

因在玉门关之南,故名阳关。阳关历史悠久,它于西汉置关,位于今甘肃省敦煌市西南的古董滩附近,占有“一夫当关,万人莫开”之险要地势,是中国古代陆路对外交通咽喉之地,是丝绸之路南路必经的关隘。宋代以后,因与西方和陆路交通逐渐衰落,关遂废圮。

绿杨阴里白沙堤

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

——唐·白居易《钱塘湖春行》

白堤原名白沙堤,为贮蓄湖水灌溉农田而建。白堤其实并不恢宏,全长仅1千米,东西横贯西湖北区,东起断桥,接湖东路,西达孤山岛,经锦带桥而止于平湖秋月。白沙堤改为白堤,正是为了纪念才华横溢、为民请命的白居易。堤以人名,人以堤显。白居易已去,但他的白堤还在。

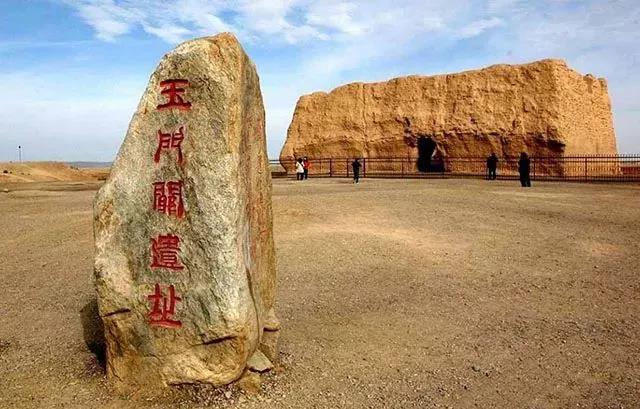

春风不度的玉门关

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——唐·王之涣《凉州词》

来自白云之间的黄河,万丈高山之下的孤城,哀怨的羌笛,青青的杨柳,共同组成了这个充满异域色彩的玉门。玉门关的设立,始于公元前111年左右西汉武帝时,为丝绸之路通往西域北道的咽喉要隘。

源远流长的中华文化,巧夺天工的传统建筑艺术,让人们流连忘返,叹为观止。诗中有天地,楼中有乾坤。这一座座古建筑屹立不倒,或富丽堂皇、或端庄典雅、或庄严肃穆,留下了历史的印记……