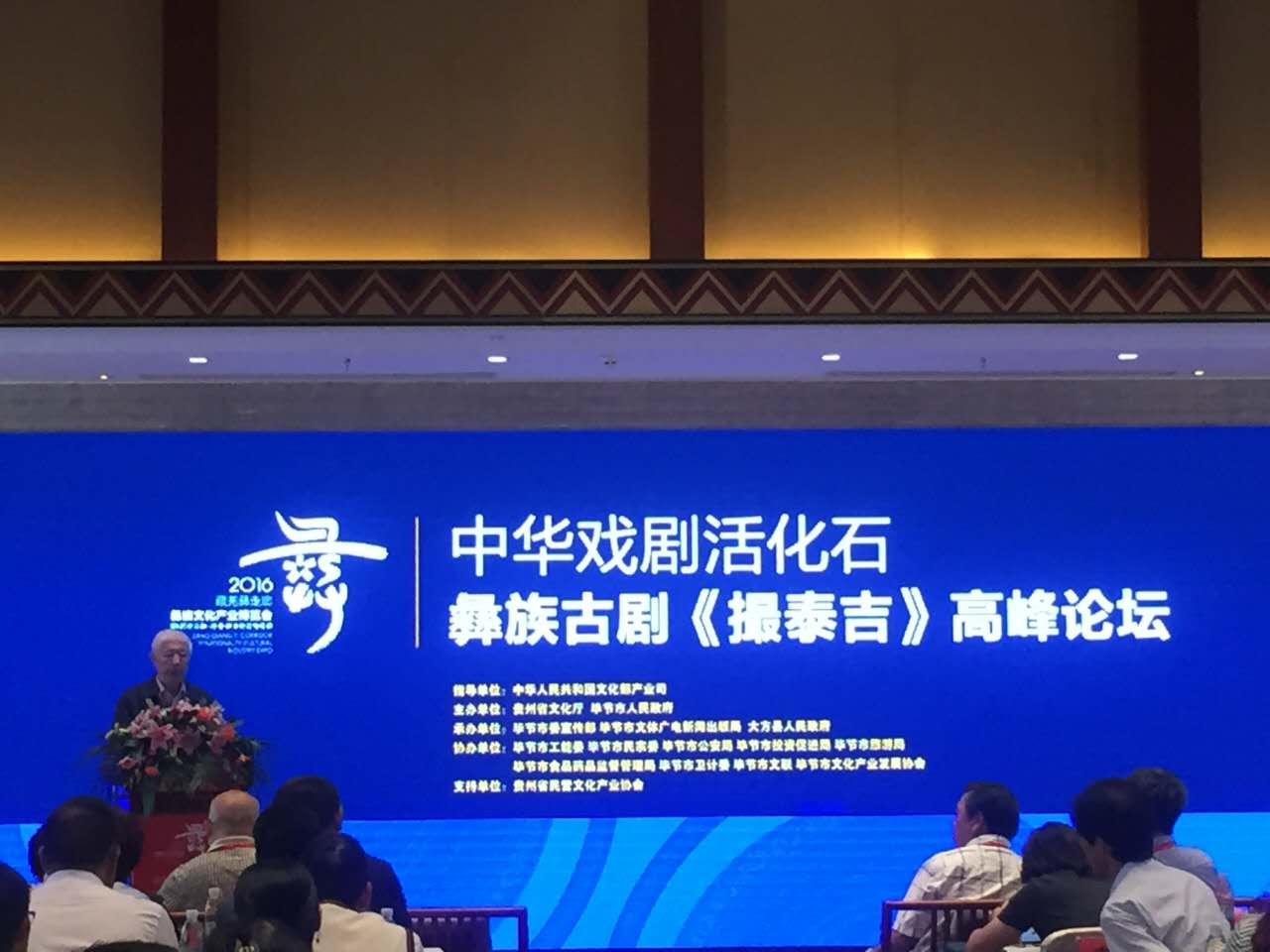

8月3号,本次论坛由中国戏曲学会会长薛若琳主持,出席2016藏羌彝走廊.彝族文化产业博览会的国内外有关专家、学者齐聚一堂,就彝族古剧《撮泰吉》所承载的语言、音乐和意义、价值、贡献、地位,及《撮泰吉》为什么能称为戏剧等,进行广泛深入交流。

本次论坛会介绍了论坛背景,毕节市彝文翻译研究中心副译审罗德显,贵州省知名剧作家黄湘,《剧本》月刊主编黎继德,中央音乐学院世界音乐研究室主任、教授、博士生导师安平等专家学者发表了演讲。

彝族古剧《撮泰吉》,“撮泰吉”是彝语音译,彝语中,“撮”字是鬼的意思,“泰”是变化,“吉”是玩耍,因而简称为“变人戏”,也就是人类变化的戏。世代流传于中国贵州省毕节市威宁彝族苗族自治县板底乡曙光村裸嘎寨,上个世纪80年代被文化采风发掘出来,以其神秘的表现内容和古朴诡异的表演风格,立即引起观众及文化界的极大关注。

据传承人介绍,这个剧目至少经过了五代人以上的传承,在村里已经演出了200多年。《撮泰吉》发源、保存于毕节市威宁县,无论是反映的内容,还是表演形式、演出习俗,都是彝族固有的,它的发现被国内外专家学者高度重视,被誉为“戏剧的活化石”、“人类的祖宗戏”。 2006年5月20日,“撮泰吉”入选第一批国家级非物质文化遗产保护名录。

这部充满祭祀仪式典礼的彝族古老戏剧,表现了从猿到人的进化历史,保留了原始戏剧的经典形式,展示了“万物有灵”的信仰理念,张扬了奉献牺牲的民族精神。2005年,该剧被文化部非遗司列入中华人民共和国首批国家级“非物质文化遗产名录”。

在本次论坛中,专家学者们将围绕“如何巩固彝族古剧《撮泰吉》作为中华戏剧活化石的地位”和“中国戏剧的发展”两个主题,共同研讨,相互切磋,现场专家们畅所欲言,纷纷出谋划策,建言献计,共同打造2016年的一次文化交流盛宴。