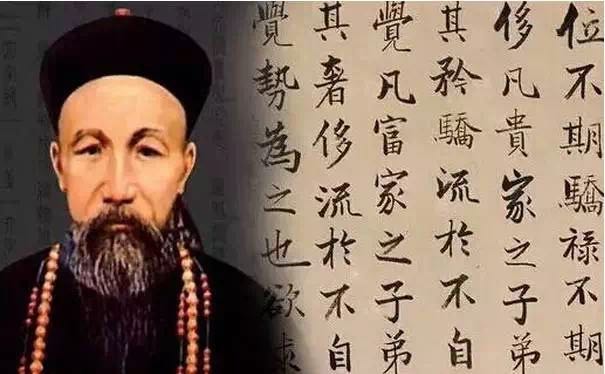

曾国藩是一个传奇,他的家族同样传奇。两百多年来,曾氏后裔有成就的多达200余人,大多成为学术、科技、文化领域的精英。古人云:“君子之泽,五世而斩”,俗语也有“富不过三代”的说法。然而,曾氏家族绵延十代,至今没有出现过败家子,堪称中国家族史上的奇观。其中的奥秘究竟何在?

答案就在曾国藩家风里。曾国藩家训的内容很多,而尤其值得现代人注意、重视和借鉴的有三点,在曾国藩逝世146周年之际,一起学习践行曾国藩的家风家训~

一、不睡懒觉,相当重要

对于入睡越来越晚的现代人来说,早起是一件异常困难的事情,但曾国藩家族家风的一大特色,便是规定必须高度重视早起。

说起早起,曾氏家族有着悠久的传统。曾国藩的祖父曾星冈年轻时是一个“浪子”,爱好声色犬马,性情懒惰,“与裘马少年相逐,或日高酣寝”,太阳晒屁股了,他还在呼呼大睡。

长辈们讥讽他是浮薄浪儿,将成为败家子。一语刺醒浪子心,曾星冈从此“立起自责”,悔过自新,“终身未明而起”,开山垦荒,凿石决壤,连通成片十数畛,成为立家基业。并且,他还总结出“八字三不信”治家口诀,成为曾氏家族的传家宝。

书蔬鱼猪,早扫考宝。

——曾星冈治家八诀

“书蔬鱼猪扫”就是读书、种菜、养鱼、喂猪、扫地,为居家之事;“早”是清早起床,“考”是重视祭祀祖先,“宝”是亲邻睦友。

到了曾国藩,他也把早起当成自己修身养性、锻炼意志的重要生活习惯,终身躬身践行。在祖父治家“八诀”的基础上,他扩充提出了八本家训:

读古书以训诂为本,

作诗文以声调为本,

事亲以得欢心为本,

养生以少恼怒为本,

立身以不妄语为本,

居家以不晏起为本,

居官以不要钱为本,

行军以不扰民为本。

早起为什么重要?因为能不能做到和坚持早起,体现出一个人的心性和习惯——能否做到自我约束、是否具备恒心和毅力、是不是勤奋努力,而这些无论对于做人还是成事,都是最重要的根基。

曾国藩出生地 白玉堂

二、千万别给孩子留财产

对于两个儿子的教育,曾国藩抓得很紧。教子,在曾氏的家庭教育中,占有极重要的地位。他对儿子的教育与期盼,主要在以下几个方面:

做读书明理的君子

咸丰六年,已为湘军统帅的曾国藩认认真真地给时仅九岁的次子纪鸿写了一封信。信中说:“凡人多望子孙为大官,余不愿为大官,但愿为读书明理之君子。”

那么,什么是君子呢?曾氏接着说:“勤俭自持,习劳习苦,可以处乐,可以处约。此君子也。”意味勤劳俭朴,能靠自己的力量生存,不怕劳苦,可以过好日子,也能过苦日子。这种人就是君子。君子是具有好品性的人,与财富、地位、权力无关。

这就是说,曾氏不期盼子孙做大官,做出人头地者,他只希望子孙能通过读书明理这个途径做品性良好的人。

从小事做起

曾氏常对家人说:“绝大学问即在家庭日用之间。”这句话的意思是说,不要轻看了家庭中的日常琐事,这中间就包含着处事待人的绝大学问。家庭中大事不多,多的是小事。从小事做起,养成良好的习惯,便可以走出家门做大事。

我们打开一部曾氏家书,迎面扑来的都是曾氏在告诉儿子从小事上做起:诚实,从不说假话做起;勤奋,从不睡懒觉做起;戒骄,从不讥笑人做起;戒奢,从不坐轿做起;端庄,从步伐稳重做起。

一桩桩一件件小事都做好了,人的总体境界就提高了。

不留财产给儿子

早在道光二十九年,曾氏初为大官时便对家人表示:“绝不留银钱与后人。”后来身为湘军统帅,曾氏再次申明他的态度:“仕宦之家,不蓄积银钱,使子弟自觉一无可恃。”

一无可恃,就是不留财产的真谛所在。让孩子觉得没有父辈可以庇荫和凭靠,才会真正自己去努力。这一点,才是留给孩子最大、最可靠的财产。

左宗棠也持这种观点,他说不仅不留钱财,连古籍字画也不留给子孙,曾氏称赞左的这些话是“见道之言”。

林则徐对此也曾说过一段发人深省、堪称千古良言的话:“子孙若如我,留钱做什么?贤而多财,则损其志;子孙不如我,留钱做什么?愚而多财,益增其过。”可见这是有智慧的成功者共同的洞察。

“同言而信,信其所亲;同命而行,行其所服。”曾氏深知身教重于言教的道理。他要求家人做到的一切,自己都先做到了,而且做得最好,其本身就是一部最具说服力的教科书。这点也尤其值得中国家长注意。

富厚堂正宅大门

三、要高度重视孩子的职业选择

曾国藩家规的一大秘诀,就是高度重视对后代的职业选择。曾国藩一生做事成功,有一个重要原因,他善于逆向思维。他要让自己的家族长远发展,首先就思考研究历史上很多家族为什么迅速衰败。他说:

吾细思凡天下官宦之家,多只一代享用使尽,其子孙始而骄佚,继而流荡,终而沟壑,能庆延一二代者鲜矣。商贸之家,勤俭者能延三四代;耕读之家,谨朴者能延五六代;孝友之家,则可以绵延十代八代。……故教造弟及儿辈,但愿其为耕读孝友之家,不愿其为仕宦之家。

他认为,决定家族成败的,是你怎么塑造子孙们的品德品质,而不是给他们留多少钱。这是他研究历代大家族兴衰所得出的结论,有着坚实的事实支撑。

所以,曾国藩确立的家风,第一点,就是注重品德教育。不愿子孙当大官,不愿其为仕宦之家,只希望子孙成为一个君子,或者说是绅士。“凡人皆望子孙为大官,余不愿为大官。”他不愿孩子为官的主张,绝非口号,而是实实在在的大智慧。

不愿做大官做什么呢?曾国藩说,“愿为读书明理之君子”。这是曾国藩家教的第一个特点,从小让孩子有一个高远的胸怀,注重培养他们高尚的品德,树立正确的价值观,用现在时髦的说法,希望他们成为绅士,而不是执着于事功层面的成功。

这一点,看起来似乎有点知识分子气,太清高,但是事实证明曾国藩看得是很远的。决定一个人成败的,是精气神儿,决定一个家族成败的,是风气正不正。一旦风气败坏,你这个家族就完了。

我们看曾国藩家族,后代里当官的不多。不光是曾国藩的直系后代是这样,他的几个弟弟的后代也是这样,这显然是受曾国藩的影响的。他们虽然绝大多数都没有当官,但是都跟着自己的兴趣走,去做科研,做实业,做一门扎扎实实的事业,而不是到官场上。他们的一生过得很有成就,也很充实。

毛泽东读过的曾文正公家书

所以,像曾国藩这样不功利的家长,不仅在当时非常少见,在今天也是难能可贵。曾国藩认为,成功是指孩子能够不凭外物,不凭借外在的东西,自己能够在内心找到快乐和宁静。

来源|京国博学(ID:jingguoboxue)