西藏陶器烧制技艺历史悠久,距今已有五千多年的历史。2013年,该技艺被列入第四批自治区级非物质文化遗产名录。

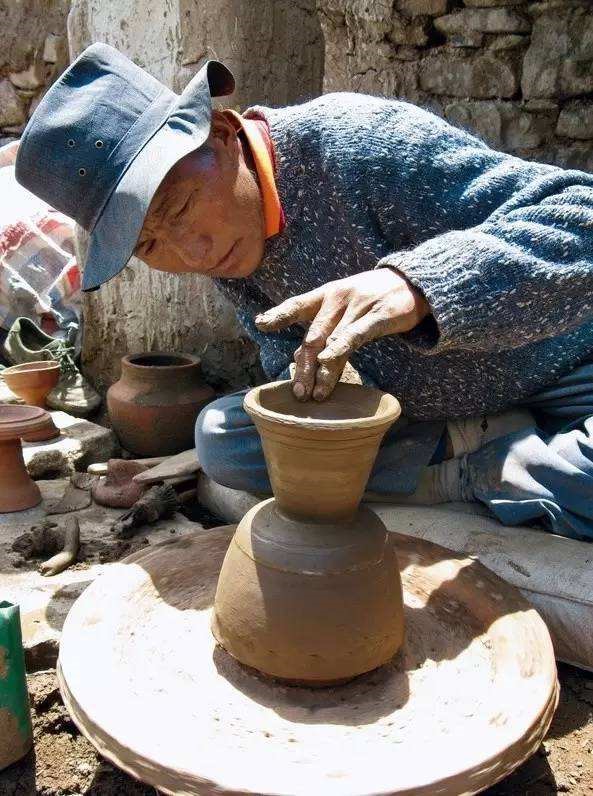

普琼是拉萨市尼木县帕古乡彭岗村的民间陶艺人,从13岁算起,普琼已经用“指尖旋转”的制陶技艺绘就了他30多年的陶艺人生。2019年,普琼被评为市级非物质文化遗产传承人,这一荣誉让普琼在坚持创作之余,多了一份传承的责任。

普琼坦言,起初学习陶艺是为了生计。在改革开放初期,彭岗村除了种植青稞,没有其它经济来源,村民为了谋生,常常以“物物交换”的方式,用陶器换取酥油、辣椒、红糖、大米和服装等。

所以,那时家庭条件并不富裕的普琼,在为家庭奔波时,让他最担心的不是路途的艰辛,而是陶器的安全和自己的这双手,“家里的生活全靠这双手了,这双手可不能受伤、冻伤”,普琼回忆道。

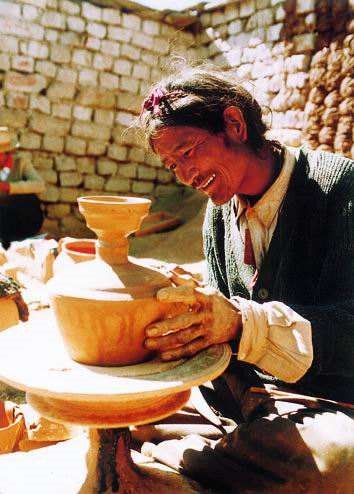

即使说话时,普琼的眼睛和手也几乎从不离开身前旋转的坯板。“制陶30多年,已经习惯了这样的生活,手闲下来心里就会不自在。”普琼用微笑回应后,依然把眼神转向身前旋转的坯板,用左手旋转坯板,右手不停地交替使用着形状各异的工具,小心翼翼地对坯体进行加工。

随着现代文明的发展,陶器逐渐被金属器具取代,陶艺文化的传承与发展面临着新的挑战。当地旧时的观念,也让陶艺从业者渐渐“弃陶而去”,如今彭岗村的陶艺人已变得寥寥无几。

为了保护和传承好彭岗制陶技艺,普琼曾先后到拉萨多地学习陶艺。谈及自己“非遗传承人”的身份,普琼坦言,虽然他掌握一定的传统制陶技艺,但缺乏对文化知识的了解,开展工作时难免会力不从心。

不过在2015年,这一逐渐淡出人们视线的传统陶艺,被尼木县中学引进为教学项目,同时,普琼被聘为陶艺实践课的指导艺人,相伴普琼一生的技艺在现代课堂终于找到了用武之地,也让普琼的家庭有了稳定的收入。

“陶艺进课堂”不但丰富了学校的实践教学活动,也保护传承了当地的陶艺文化,同时也一定程度地改变了民众的旧时观念。近年来,该校在摸索、研究和实践中让陶艺文化“起死回生”,而陶艺的快速发展,也让传统红陶向陶瓷转变这一技术实现了巨大的突破。

未来,彭岗村将进一步利用优势资源,培养更多掌握现代制陶技艺的人才,促使彭岗陶艺不断地发展和升级,让更多人了解到属于彭岗陶艺的独特魅力。